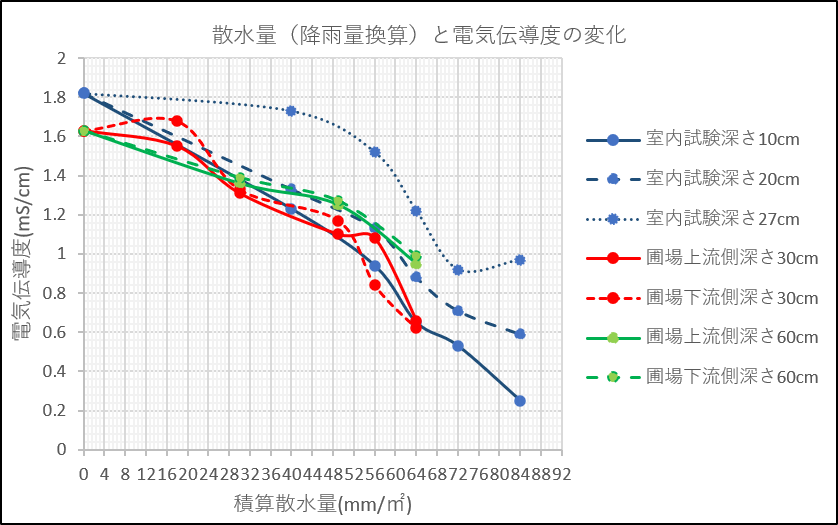

ドクターペーハー土木用で中和処理した土壌の電気伝導度は1.0mS/cmを超えてしまい緑化に不向きとなってしまいます。電気伝導度を下げるには降雨による塩類の溶脱を待つほかありません。そこで積極的に散水した場合、どの程度の散水量で植栽可能になるのかをポット試験と圃場試験で実証してみました。

1. ポット試験

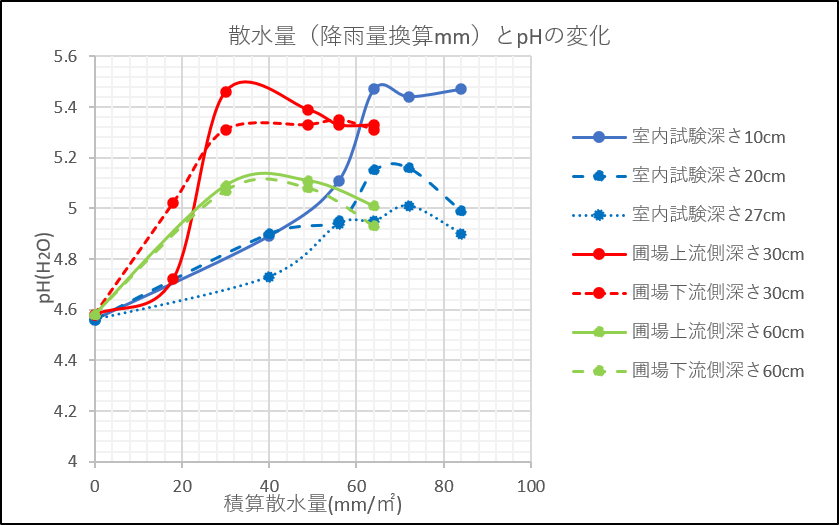

ドクターペーハー土木用を30kg/㎥配合し、pH(H2O)5.0~5.5程度に中和処理した土壌を充填し、上部から散水を繰り返しました。ポット側面に空けた穴から適宜土壌を採取し電気伝導度を測定しました。

2. 圃場試験

同様に改良した圃場220㎡に、ほぼ毎日散水しました。散水量は降雨換算で1.7~4.2mmの範囲となっています。

-

ポット試験状況降雨量換算で2mm/回の散水を実施。

ポット試験状況降雨量換算で2mm/回の散水を実施。

適宜、側面の穴から土壌を採取しpH,ECを測定しました。 -

圃場での散水降雨量換算で1.7~4.2mmを散水し、深さ30cmおよび60cmのpH、ECを測定しました。

圃場での散水降雨量換算で1.7~4.2mmを散水し、深さ30cmおよび60cmのpH、ECを測定しました。

3. 試験結果

4. まとめ

①ポット試験の有効性

ポット試験および圃場試験共に降雨量に比例し電気伝導度が低下しています。ポット試験での結果から、圃場での必要な積算雨量を把握することが可能であることがわかります。

② 電気伝導度初期値1.6~1.8mS/cmが1.0mS/cm以下になる条件

この土壌の場合、電気伝導度が1.0mS/cm以下になるための降雨量は50~60mm必要であることがわかりました。

また、pH値の変化は通常のリバウンドを経て想定値で安定していることから降雨の影響はないものと考えられます。

③ 自然環境下で必要な期間

東京の降雨量は1500~2000mm/年となっています。冬季(12~2月)は平均50~60mm/月程度、3~11月で平均100~200mm/月程度になります。一方で蒸発に伴う。

下層からの水と塩類の上昇もありますから一概には言えませんが、降雨の多い月で1~2か月程度、降雨の少ない季節では2~4か月程度でEC1.8⇒1.0mS/cm以下になると思われます。

このことからドクターペーハー土木用での中和処理土も、一定期間経たものであれば造園緑化に活用可能になることがわかりました。