- ・弱酸の混合物で、硫酸や塩酸のような毒劇物は使用しておりません。

- ・運搬、保管に法的規制はありません。

| 荷姿 | 1000kgフレコン入り 25kgクラフト袋入り |

|---|

対象土の中和試験を実施、配合量を提案します。

試料採取・中和試験

対象のアルカリ土壌数点を採取し当社へ送付してください。中和試験を実施します。(10日~2週間程度要します)

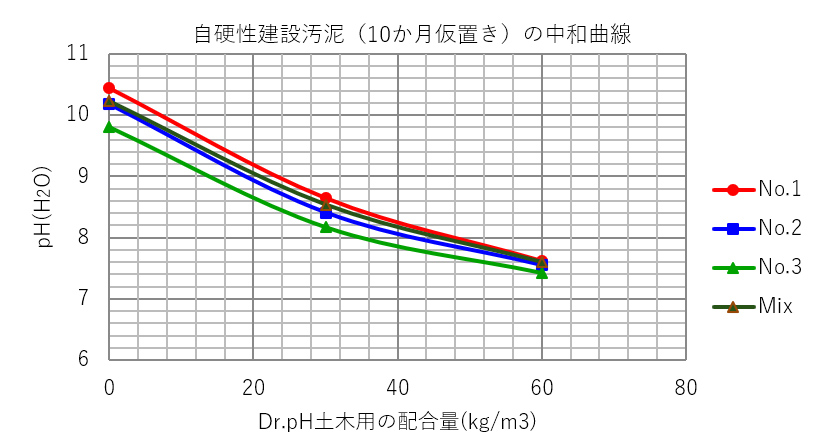

中和試験結果(中和曲線)

サンプル毎にpH値にはばらつきがあるのが普通です。場所や発生時期ごとに区分したり、一番高いpHを基準にしたり、現場情報を基に目標とするpH値を下回るように配合量を決定します。

重金属類の溶出リスクのある土壌の場合、中和剤に加えて、別途不溶化剤をご提案させていただくことも可能です。

重金属類の不溶化に係る分析費用は実費を申し受けます。

機材選定

施工規模、日処理量、施工場場所の条件等に従って施工機材を選定してください。

-

バックホウ混合:小規模向け

バックホウ混合:小規模向け -

自走式土質改良機:大規模向け

自走式土質改良機:大規模向け -

可搬式土質改良機:複数の改質剤を同時混合(中性固化土工事業協同組合)

可搬式土質改良機:複数の改質剤を同時混合(中性固化土工事業協同組合)

施工時の品質管理(pH)をサポート

中和処理後、7~10日経過するとpHが安定します。安定してからpHをチェックし搬出する場合は問題ありません。

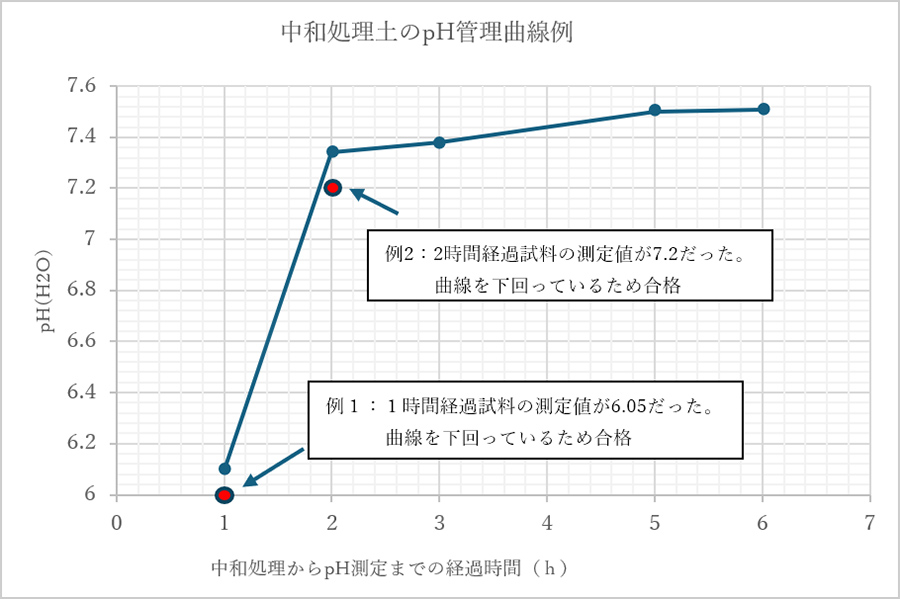

pHが安定する前に搬出する場合の品質管理(pH管理)は以下の通りとなります。

- ①当社で現場土壌を用いた品質管理曲線を事前に作成します。

- ②中和処理後すぐに処理土を30g程度サンプリングし精製水で懸濁させ、1~2時間経過時にpHを1回測定します。

- ③この時のpH測定値がグラフ線の右側(または下側)であれば、将来的に安定したときのpH値は基準以下となりますので搬出が可能となります。

詳細はお問い合わせください。

施工事例

-

残土受入れ先のpH基準を満足させるための中和

シールドトンネル立坑発生土で安定化処理のためアルカリ化した土壌を、受入れ先基準を満たすために中和したもの。

pH10.5~10.8の土壌で、土木用粉剤を1㎥あたり30kg/㎥配合しpH8.0~8.3程度に中和した搬出した事例。 -

建設汚泥のリサイクル(中間処理としての中和)

浅層・中層地盤改良工法で排出された建設汚泥を現場で中間処理(中和)したもの。

中間処理許可を有する自走式土質改良機を用い、pH11~11.5の発生土に土木用粉剤を64kg/㎥配合し、発生場所の市条例を満足させ有価物として搬出した事例。 -

発生土の客土化

トンネル発生土を圃場客土として再利用するためにpH調整を実施したもの。

発生土は弱アルカリ(pH8.5~8.8)で、茶樹を植栽するためにpH5~5.5を目標に土木用粉剤を30kg/㎥配合した。この時中和処理に伴って電気伝導度が基準を超えたため、散水を実施し基準以下とし茶樹の植栽を行った事例。

- ・水濡れ厳禁です。濡れてしまうと固結する恐れがあります。

- ・強雨での作業についても機材内で固結する可能性がありますので作業を中止してください。

- ・機材を洗浄する場合、よく乾燥させてから再開してください。

- ・保護メガネ、ゴム手袋、防塵マスクを着用し作業を行ってください。

- ・目に入った場合、多量の水道水で洗浄し違和感がある場合は医師の診断を受けてください。

- ・皮膚に付着した場合は、石鹸を使い洗い流してください。

- ・改良機投入ホッパーにはスカートなどのカバーを取り付け粉塵の発生を抑制してください。

- ・第三者、車両などに付着しないよう粉塵に配慮し、強風時での作業は控えてください。

- ・水濡れ厳禁です。保管する場合はシートで覆ってください。

- ・第三者が触れないよう、シートで覆い緊縛してください。