酸性硫酸塩土壌とは

第三紀に堆積されたパイライト(FeS2)を含む鉱物または土壌を酸性硫酸塩土壌と呼んでいます。空気のない還元下では中性を示しますが、掘り出されると空気中の酸素や微生物の働きで強酸性化し植物を枯死させてしまうことになります。

酸性硫酸塩土壌対策と実験の目的

①切土・盛土問わず植生基材吹付が基本

法面の保護が、法面緑化の大きな目的です。緑化が成立するためには、水の供給・栄養分の確保が重要になります。切土法面の場合、植生基材による緑化が主力となりますが、酸性硫酸塩土壌の場合も根が地山に伸張しないことから切土・盛土に関わらず植生基材による緑化が必須となります。

②従来の対策

- ・遮断工法

モルタルや土木シートを用いて酸性硫酸塩土壌面と遮断し、その上に生育層として植生基盤を吹き付ける工法 - ・中和工法

消石灰や炭酸カルシウムを配合した中和層を吹き付け、この上に生育層として植生基材を吹き付ける工法

③従来工法の課題

- ・遮断工法では地山との一体性に乏しく、水の供給が限られるため基盤層を10cm以上に確保する必要があります。また植生基盤層がすべって崩壊する可能性もあります。

- ・中和工法は地山との一体化を図れる工法です。ただしカルシウムイオンは土壌に吸着されやすく、土壌中での移動が小さい点が問題となります。

④課題解決に向けて

- ・目標

強酸性土壌に対する中和効果があること。

少なくとも5cm以上の深さまで中和効果を発揮できる材料を探索すること。

植生基材に混合するだけで地山に対する中和効果を発揮できる素材を探す。(施工工程が、ラス網+植生基材吹付の2工程で完了)

課題解決に向け実験を繰り返し、画期的な材料として得た材料をドクターペーハーキャップとして発売することができました。以下に実験のレポートを記します。

実験

試験材料

- ・供試土壌

pH(H2O)3.28 pH(H2O2)2.73の酸性硫酸塩土壌を深さ約20cmの円筒に充填しました。 - ・改良材料

下表の5種類の材料を土壌の上部に1cm厚で敷きならしています。

| 材料 | 備考 | pH(H2O) |

|---|---|---|

| Dr.pHメルク | 液状のカルシウム主体の中和剤で、散布することで深くまで中和できるのかを観察した。 | pH12以上 |

| 粒状炭カル | 中和工法で使用される材料で溶けにくいが、酸性化で溶け始め中和する効果がある。 | pH7~9 |

| Dr.pH キャップ | カルシウムやリン酸を豊富に含み、微生物分解でこれらの成分を溶出したときの中和効果を検証。 | pH6~8 |

| ホタテ貝殻焼成品 | カルシウム豊富なリサイクル材料として使用。焼成品はpH11以上の強アルカリ性。 | pH9~10以上 |

| カキ殻焼成品 | 構造がブロック状でホタテより分解が進みやすいといわれている。 | pH9~10以上 |

| 熔リン | アルカリ(CaやMg)とリン酸を含む材料で、Dr.pH CaPと効果を比較した。 | pH7.5~8.5 |

実験状況

試験開始 2023年8月

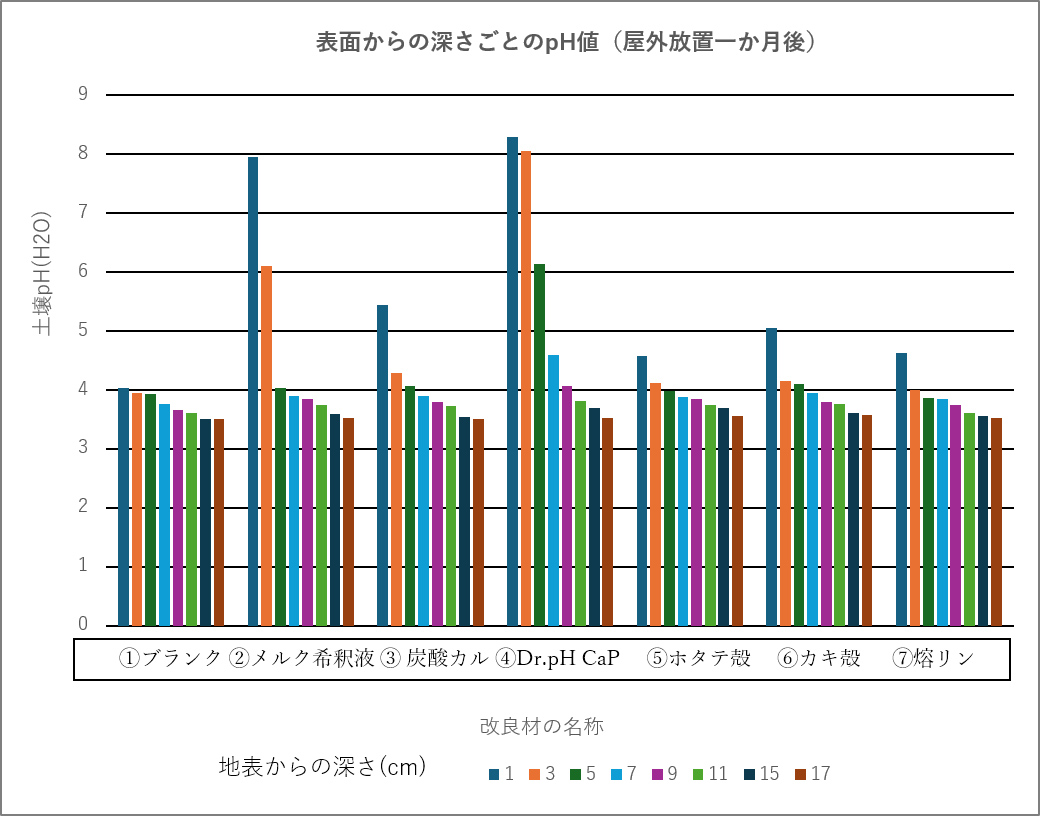

屋外に約1か月放置し、上部の改良資材を取り除き、上部から1cmとそれ以深は2cm毎に輪切りにし土壌を採取しました。

実験結果

中和効果について(採取土壌のpH)

①ブランク

表層に行くほど若干pHが上昇傾向を示しています。透水性が良い場合、硫酸イオンが下層に溶脱することが窺えます。

②メルク散布区

液体のため3cmまで浸透し中和できています。土丹などの浸透性が悪い法面では浸透しにくいため注意が必要です。

③炭酸カルシウム

酸性土壌と接している1cmでは溶け中和効果がみられます。接触面が中和されると炭カルが溶けにくくなり、深くまでは中和されていません。

④ドクターペーハーキャップ

微生物の増殖により深さ7cm程度まで中和効果がみられます。pH4以上を生育可能域とすれば植生基材5cmと組み合わせることで12~14cmの基盤層が得られることになります。

⑤ホタテ貝殻焼成品

炭カルより溶けにく中和効果は弱い結果となりました。

⑥カキ殻焼成品

ホタテよりもやや溶けやすいが、炭カルよりも劣る結果です。

⑦熔リン

ドクターペーハーキャップ成分を持つが、難溶性のため貝殻焼成品と同等の効果となりました。

団粒化促進効果

ドクターペーハーキャップのもう一つの効果が「団粒化」です。

高含水の粘性土が約一か月で写真のように団粒化が発達しています。

他の材料は高含水の粘性土のままでした。

団粒構造が発達することで排水性が改善されますから、硫酸イオンの溶脱も促進されpHの中性化に寄与しているものと思います。

団粒化は土壌微生物の活動に伴って形成されます。微生物多様性や活発化に伴い、パイライトから硫酸を生成する鉄酸化細菌、硫黄酸化細菌と拮抗作用が生じ、相対的に酸性化が抑制されることになります。

-

ドクターペーハーキャップ円筒試験の深さ5cmの断面

ドクターペーハーキャップ円筒試験の深さ5cmの断面 -

左:Dr.pH CaP以外の状況

左:Dr.pH CaP以外の状況

右:Dr.pH CaPにより団粒化した状態

考察

以上のようにドクターペーハーキャップについて、微生物により分解された成分が酸を中和する、微生物活動により酸性化が抑制される、といった二つの効果があることが検証されました。この現象について考察した結果は以下の通りです。

酸性硫酸塩土壌はパイライト(FeS2)酸性化した結果Fe3+が活性化し、パイライトに対し酸化剤として触媒的に反応する結果(次式1,2)、さらに硫酸の生成を促進させることになります。 Fe2++1/4O2+H+→Fe3++1/2H2O(1) FeS2+14Fe3++8H2O→15Fe2++2SO42-+16H+(2)

ドクターペーハーキャップが分解され、リン酸塩やカルシウム塩が溶けだすと、カルシウムイオンは硫酸と反応し硫酸カルシウムとして沈降します。(中和反応)一方、リン酸塩は活性化したFe3+と反応し沈降する結果、(2)式の反応を阻害し酸性化を抑制できます。(酸性化の緩和)さらに強酸性下で溶出する植物根に有害なAl3+もリン酸アルミニウムとして沈降し影響を緩和することができます。(有害物の固定)